埼玉県加須市に鎮座する「玉敷神社(たましきじんじゃ)」に御朱印をいただきに行ってきました。

ちょっと御朱印については個人的に残念だったのですが、注意点として参拝前の参考に記載してあります。

そして玉敷神社は御神木の大イチョウと藤棚が有名な神社なので、こちらも参拝前の参考としてお見逃しなく!

玉敷神社の御朱印情報

何と!玉敷神社では土日祝日と繁忙期は全て書置き!

今回は本当に珍しく祝日に行動できた私!

平日なら通常御朱印(月替り御朱印)は直書きでいただけるところを書置きとなってしまいました。(残念)

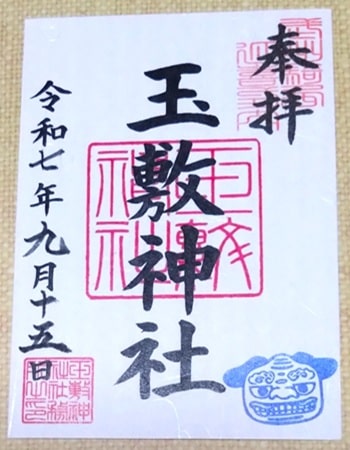

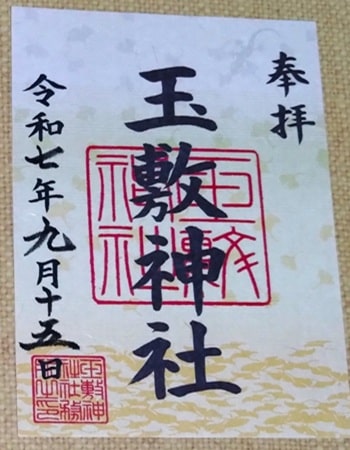

今回いただいた御朱印はこちら↓

通常御朱印(月替り御朱印)

初穂料:書置き300円

(平日、直書きの場合は500円)

御神木(イチョウ)の御朱印

初穂料:書置き500円

他に通常いただける御朱印は藤の柄(書置き500円)があり、こちらの御朱印も人気があります。

(期間限定御朱印が配布される時もあります)

玉敷神社の御朱印帳は表が藤柄で裏が銀杏柄!

(初穂料1,500円)

基本的に通常いただける御朱印は3種類でしたが・・・

何と!境内社1社の御朱印をいただくことができるのです。

(この後ご紹介する境内の様子で記録してあります。)

しかし、社務所で御朱印をお願いする時の御朱印一覧には境内社御朱印の見本がなく、参拝も済ませてから行ったのに・・・

社務所で違う話をしていたらお願いするのを忘れてしまった。

残念過ぎるだろ~!

帰宅後、御朱印帳に書置き御朱印を貼る時に気が付きました。

(もう一度言うが残念)

でも、こうやってすぐ忘れちゃう年齢だから気を付けなくちゃと思う!

御朱印をいただける時間帯:830~16;30

御朱印をいただける場所:参道途中右手の社務所

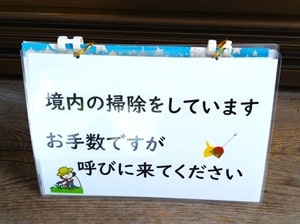

私が社務所に行った時は誰もいなかったのですがカウンターに・・・

優しい対応(心遣い)が嬉しい!

玉敷神社について

文武天皇の大宝3年(703年)多治比真人三宅磨(たじひのまひとみやけまろ)が東山道鎮撫使(とうさんどうちんぶし)として武蔵国に下った時に創建したと伝えられているが、成務天皇6年(136年)創建の説もある。

戦国時代の天正2年(1574年)に社殿が消失し、寛永4年(1627年)頃現在の地に移転鎮座され今日に至る。

(いただいたご由緒書きより一部抜粋)

御祭神と御神徳(ご利益)

御祭神:大己貴命(おおなむちのみこと)

大己貴命は別名「大国主神(おおくにぬしのかみ)」です。

優れた武勇と深い慈愛(じあい)によって出雲国をはじめ各地方を平定し国土開発を成し遂げた偉大な祖神! 厄除開運・縁結び・安産、そして医道の神・商売繁盛の神として深く信仰されている。

玉敷神社!境内の様子(見逃せないポイント)

正面入り口となる鳥居から境内をご紹介していきます。

(見逃せないポイントもあるのでお見逃しなく!)

一の鳥居から三の鳥居!真っすぐな参道

こちら↓が正面入り口となる一の鳥居

鳥居をくぐって木々に囲まれた参道を進んで行くと切株の上に可愛い石像がいました。

(とても気持ち良く歩ける参道だよ)

どんぐりはお供え物かしら?

そしてこちら↓が二の鳥居

二の鳥居の前には道があるのですが、私は駐車場に車を止めて右手から歩いてきました。

(車で行かれる場合は、この後ご紹介する駐車場の注意点をお見逃しなく!)

あっ!鳥居の左下にも可愛い石像がいますよ。

こちらもどんぐりが置かれています。

二の鳥居を過ぎて右手に境内社があります。

天神社

御祭神:菅原道真公(学問の神様)

参道を進んで行くと三の鳥居があります。

鳥居手前の右手に手水舎があるので身を清めてから先に進みましょう。

右手にある建物は御朱印をいただける社務所になります。

最後の参道が凄い!威厳を感じる社殿

三の鳥居を過ぎた突き当りに社殿があります。

この画像凄くない!

「うわっ!」って感じです。

拝殿前の狛犬さんは両方とも仔狛犬を守る感じ!(お見逃しなく!)

拝殿に行くまでに左手には神楽殿があります。

現在も茅葺屋根の神楽殿は珍しい!

玉敷神社の神楽は国の重要無形民俗文化財に指定されており、年4回祭礼の時に奉奏されます。

さて参拝するために拝殿へ行きますよ。

拝殿は明治31年(1898年)修築されています。

(見事な彫刻をお見逃しなく!)

あっ!お賽銭箱が防犯対策かな?

小さいフタが半開き状態!天候が悪い日はフタがされているから自分で開けてお賽銭を入れるシステムです。

何か悲しい現実!

今はお賽銭が盗まれる事件がありますから仕方ないけど何かね~

奥に行くと本殿と幣殿を確認することができます。

文化13年(1816年)に建築され、外周の彫刻は江戸三名工の一人といわれていた五代目「後藤茂右衛門」作

(見事な彫刻をお見逃しなく)

御神木と境内社

拝殿左手から本殿の裏に行き拝殿右手に出る感じでご紹介していきます。

さて拝殿左手奥に行くと境内社と御神木があります。

画像右手の太い幹の木が御神木のイチョウの木!(樹齢500年超)

他にもイチョウの木があり、イチョウの名所としても有名で何と銀杏を拾って持ち帰る袋が用意されているらしい。

子供の頃、銀杏を神社に親と拾いに行って焼いて食べるのが好きだったし、茶碗蒸しには銀杏必要よね!

だたニオイがね~

踏まないように気を付けてください!

画像左手手前の境内社は八坂社

御祭神:素盞嗚命

古くは「牛頭天王社」と称され、江戸時代中期(1716年~1736年)にはすでに鎮座していたと思われる古社である。

そして御神木の近くにある社は松尾社

御祭神:大山咋命

享保8年(1723年)に京都嵐山に鎮座している松尾大社から勧請された記録が残っている古社である。

松尾社の左手奥には厳島社

御祭神:市杵島姫命(弁財天様)

綺麗な水は流れていませんでした。

本殿の裏を進んで行くと秋葉社

そして右手には宮目神社

御祭神:大宮能売神

ご由緒でも記録してありますが、玉敷神社がこの地に移転鎮座する前の地主神として鎮座していた社で、歴史ある古社である。

鳥居の先には歴史を感じる狛犬さんがいるのでお見逃しなく!

そして、御朱印いただける境内社です。

(参拝して御朱印をいただいてくださいませ)

隣には白山神社

御祭神:菊理姫命・伊弉諾命・伊弉冉命

江戸時代末期に他の地より祀られたと考えられている。

現在の社殿は平成7年に造り替えされています。

歴史を感じる赤い鳥居の稲荷神社

御祭神:宇迦之御魂神

江戸時代前期頃から稲荷信仰が全国的に広まったことから中期頃には祀られていたと思われる。

そしてグルッとまわって拝殿の右手には琴平社と神馬舎

琴平社の御祭神:大物主命

「こんぴらさん」と親しまれている社です。

神馬舎には2頭の白い馬が祀られていました。

そうそう!

拝殿の左手からグルッと境内社を巡り拝殿の右手に出て来た時に社殿を観たらカッコいい!

あっ!画像だと分かりづらいですが、幣殿(拝殿と本殿の間)に「御神水給水所」があり、毎月1日だけお水取りができる場所がありますので、1日に参拝に行かれる人は何か持って行くとよいかもです。

玉敷神社の基本情報・アクセス・駐車場(要注意)

住所:埼玉県加須市騎西552-1

お問い合わせ先:0480-73-6022

電車の場合

JR高崎線「鴻巣駅」より鴻巣行きバス(騎西1丁目)下車、徒歩約8分

東武伊勢崎線「加須駅」より鴻巣行きバス(騎西1丁目)下車、徒歩約8分

加須市のコミュニティーバスも利用できます。

車の場合

東北自動車道「加須インター」より約15分

圏央道「白岡菖蒲インター」より約20分

無料駐車場あり!

駐車場注意点!

車で参拝に来た場合、玉敷神社の無料駐車場を利用すると二の鳥居前の道から参道に入るか、二の鳥居を過ぎた横から境内に入る感じになります。

だけど、正面入り口となる一の鳥居まで戻って参道を歩いてみるのもおすすめ!

要注意事項

一の鳥居正面右手に駐車場があるのですが、玉敷神社とはまったく関係のない駐車場なので気を付けて!

(社務所で聞いた話だと、クレームが神社にくる)

私は車のナビを頼り神社に来た時、一の鳥居前の道に来たので横にある駐車場に入ったのですが、看板もないし「何か違う」と思ってグルッとまわって神社右手にある駐車場入り口にたどり着きました。

駐車場入り口の看板はこちら↓

「玉敷神社」の看板がありますが玉敷公園の駐車場でもあります。

私はここに車を止めて突き当りを右手に道なりに歩いて二の鳥居前に出ました。

ただ、車で突き当りまで行き右手に曲がり「玉敷神社神苑」と記された石柱の横を右手に曲がった先に玉敷神社専用の駐車場があります。

玉敷公園の駐車場を利用するのもOKとの事です。

駐車場近くに凄い藤棚があるよ。

「玉敷神社神苑」と記された石柱の先に藤棚があります。

大成13年(1924年)に造られた神苑だが、現在は玉敷公園と呼ばれている。

こちらには樹齢450年以上の藤の巨木があり、見頃時期の写真を観ましたが見事な藤棚です。

毎年4月末頃から5月上旬が見頃で藤祭りが行われ花見客が凄いらしい!

この時期に参拝の予定をたてるのもよいかもです。

最後に

今回すっかり忘れて境内社御朱印をいただけなかった事と、直書き御朱印をいただけなかったことがとても残念!

ただ、境内の掃除をしていたのに嫌な顔をしないで御朱印対応をしてくださり、社務所対応は優しいです。(出会いに感謝)

御神木のイチョウや藤棚の見頃に参拝するのもおすすめです。